ここでは月経についての詳細は省略させて頂きます。月経により生じる二次的な健康障害について書いていこうと思います。

「月経周期によるコンディションの変化を感じますか?」

JISS(国立スポーツ科学センター)が、オリンピック選手を含む630名のトップアスリートに行った質問です。「変化を感じる」と答えた人は91%でした。体育系女子大学生を対象とした調査でも、約8割がイエスと回答しています。トップアスリートが学生かという競技レベルに関係なく、スポーツをするほとんどの女性たちが月経周期によるコンディションの変化を実感しているのです。

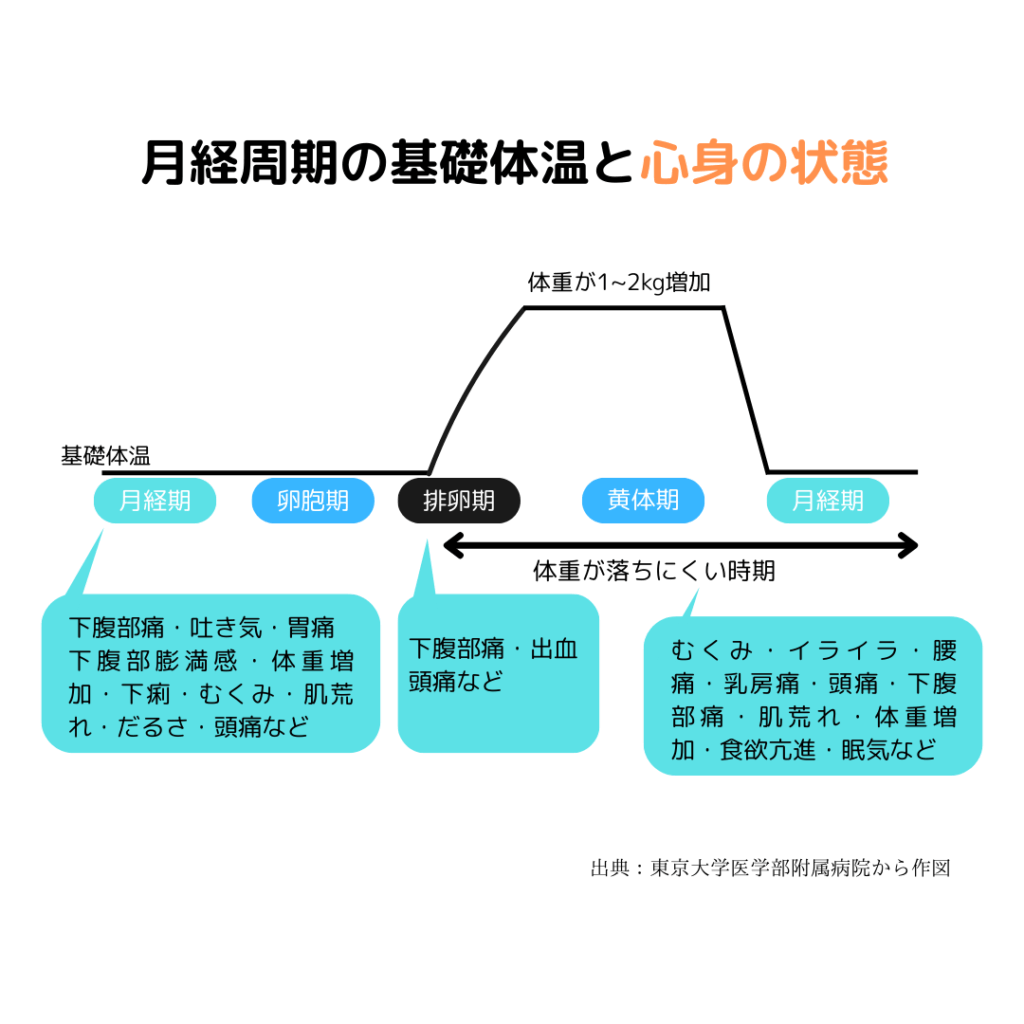

どんなときに不調と感じるのかというと、月経中と月経前がほとんどでした。月経中に不調を感じるのは、下腹部痛、吐きけ、頭痛。月経前(黄体期)は、「食欲が増加する」「イライラする」「体重がふえる」などがあがっています。

一方で、コンディションのいい時期は、5割以上が月経終了後の数日間(卵胞期)と答えています。とはいえ、「関係なし」という回答も3割を超えています。月経周期がコンディションに与える自覚的な影響には、個人差があるのかもしれません。

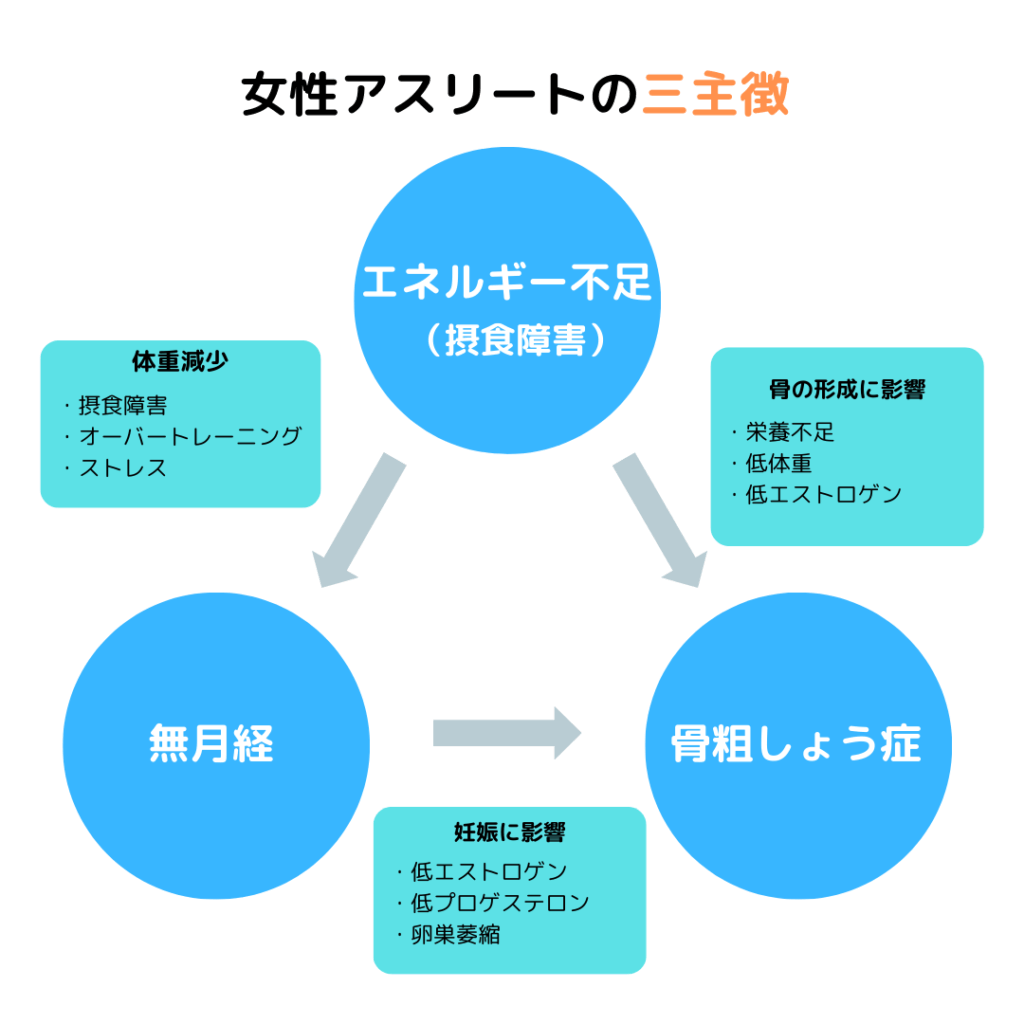

女性アスリートの三主徴

女性アスリートの三主徴

- 利用可能エネルギー不足(摂食障害)

- 無月経

- 骨粗しょう症

近年の女性アスリートの活躍は目覚ましいものです。オリンピックなどで輝くトップアスリートにあこがれ、あるいは部活動でスポーツの楽しさに目覚め、多くの少女が日々トレーニングを積み重ねています。それはとてもすてきなことですが、本来は健康的なものであるスポーツによって、健康をむしばまれている若い選手がふえているのも事実なのです。

エネルギー不足

摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスで太ったり、痩せたりします。エネルギー不足は摂取エネルギーに対して、運動や生命活動のために使われる消費エネルギーが多く痩せていってしまう状態です。

一見いいように思えますが、女性アスリートにとってはそうとも言えないのです。

重量別の競技や、フィギュア・体操などの審美系種目では、無理な減量が必要な場合があります。また、そういった競技でなくても、やせ願望とオーバートレーニングが原因で痩せてしまう場合もあります。どちらも女性の体に大きな負担となります。

結果的に無月経や骨粗しょう症につながってしまいます。

女の子はモデルさんやアイドルに憧れたりして、食事を我慢することがあります。筋肉がついて足が太くなることを気にしてしまったりも。そこにオーバートレーニング(トレーニングしすぎ)が重なると、摂食障害(拒食症)が起こったりします。見えないところで指を突っ込んで吐いてしまう子もいるそうです。

無月経

先に説明したエネルギー不足による体重減少は、無月経を引き起こします。

2017年4月に、東京大学附属病院に「女性アスリート外来」が開設されました。

2018年4月までの1年間に、この外来を訪れた女子選手は157人。相談内容で最も多かったのは無月経(34%)でした。14歳から19歳の10代アスリートに限定すると、53%が無月経の相談だったのです。

日本産科婦人科学会と国立スポーツ科学センターの調査によると、無月経の割合は一般の大学生で1・8%ですが、日本代表選手レベルでは6・6%、地方大会レベルでも6・1%と非常に高い数値を示しています。エネルギー不足、それに伴う体脂肪の滅少、トレーニングのしすぎ、そして心身のストレスなどで視床下部のコントロール機能は低下してしまい、女性ホルモンが分泌されにくくなり、月経が止まってしまうのです。

「女性アスリートは月経が止まったほうが強い」と誤解する人もいますが、現実はまったく逆。無月経の選手は、トレーニング効果が出にくいことは研究によって明らかです。

カナダの研究グループは、15~17歳の国際レベルの水泳選手に対して、12週間の合宿トレーニングを行いました。過酷なトレーニングは心肺機能も筋力も高めますから、本来なら合宿後には記録が伸びるものです。実際、正常に月経のある選手の群は8・2%向上したのですが、月経異常のある選手の群はマイナス9・2%、つまり、合宿をする前よりもパフォーマンスが下してしまったのです。同じトレーニングをしていたにもかかわらず、です。その背景には、慢性的なエネルギー不足による低代謝があるため、長期間トレーニングしても必要な筋力や持久力がつきにくいのではないかと考えられています。

運動パフォーマンスの向上のためには、繰り返しハードなトレーニングを続ける必要があります。食べるものも食べず、必死で運動して、それで結果が出ない・・・・・・そんなつらい状況は変えていかなくてはいけません。

骨粗しょう症

男女を問わず、アスリートに多いケガが疲労骨折です。通常の骨折とは違い、繰り返し同じ場所に刺波を与え続けることで、骨の組織が壊されてしまうものです。かたい針金でも、繰り返し曲げ伸ばしを続けるとポキンと折れてしまいます。疲労骨折も同じです。

女性アスリートの疲労骨折が男性と違うのは、「女性アスリートの三主徴」とのかかわりで発症することが少なくない点です。日本産科婦人科学会女性ヘルスケア委員会の調査では、BMIが低いほど疲労骨折になりやすいことがわかっています。また、産婦人科医の能勢さやか医師らによる調査では、10代女性アスリート239名のうち、疲労骨折発症の割合は正常月経群で11%、無月経群では38%と大きな差が出ていました。

この原因に無月経によるエストロゲンの減少が挙げられます。

骨には古い骨を壊す「破骨(はこつ)細胞」と骨を形成する「骨芽(こつが)細胞」というものがあります。この壊して、作ってを繰り返して丈夫な骨を作っています。

女性ホルモンであるエストロゲンには、「破骨細胞」の働きを抑制する作用があります。高齢の女性に骨粗しょう症が多いのは、閉経してエストロゲンが作られないため、「破骨細胞」を抑制しづらいのです。

無月経の場合、エストロゲンが減少し、骨が脆くなってしまい、疲労骨折などにつながってしまうことがあります。

貧血について

三主徴ではないけれど、女性アスリートにとって問題になりやすいのが貧血です。これは健康であってもなってしまう場合があるので注意が必要です。

月経による出血による貧血はイメージしやすいと思います。これを「鉄欠乏性貧血」と言います。

アスリートにとって問題となる貧血の種類がもう1つあります。「溶血(ようけつ)性貧血」といって、走ったり、ジャンプを繰り返したりすることで、足の裏の血管で赤血球が壊れてしまうのです。持久系の種目や、たくさん走る・ジャンプする競技で多い貧血です。

どちらの貧血も男女問わずに起こる可能性はあります。ですが、併発してしまったりすることを考えるとリスクの大きいのは女性の方でしょう。

貧血になると、体のだるさ、めまい、息切れ、むくみなどの症状が現れます。

まずは、鉄をはじめとした、栄養をしっかりとることが1番の予防です。場合によってはサプリを摂ることもいいと思います。

栄養が足りていても、症状がある場合はオーバートレーニングの可能性があります。コーチに相談すること。指導者が相談しやすい態度でいることが重要です。

年頃の女の子は外見にコンプレックスを抱えてしまったりする子も多いと思うので、特に異性の指導者は女性の体への正しい知識と、精神的なサポートも行っていくべきだと思います。